外源养分的输入是全球陆地生态系统面临的重要环境问题之一。大气中的氮、磷沉降及化肥施用虽然显著提升了植被生产力,但往往伴随着物种多样性的下降,其内在机制仍存在争议。传统观点认为,养分富集通常通过两个途径降低生物多样性:一是改变土壤性质,如酸化或金属离子毒害效应;二是降低资源异质性(资源维度)。然而,近年有研究表明,养分富集导致的光限制可能是更为关键的因素,但这一假说仍缺乏野外直接证据的支持。

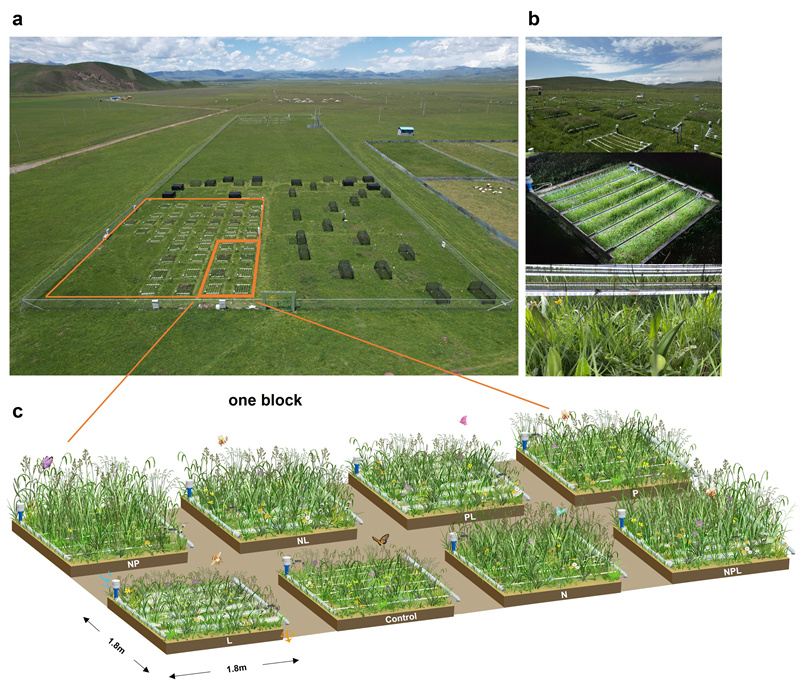

高寒草甸是全球物种多样性最丰富的植被类型之一,其单位面积的物种丰富度可与热带雨林媲美。研究团队在青藏高原的高寒草甸开展了一项为期3年的独特实验,利用全光谱LED灯带为植物“补光”,并分别添加不同的营养元素(氮、磷或二者结合),这项研究首次在自然环境中系统检验了光照限制假说。

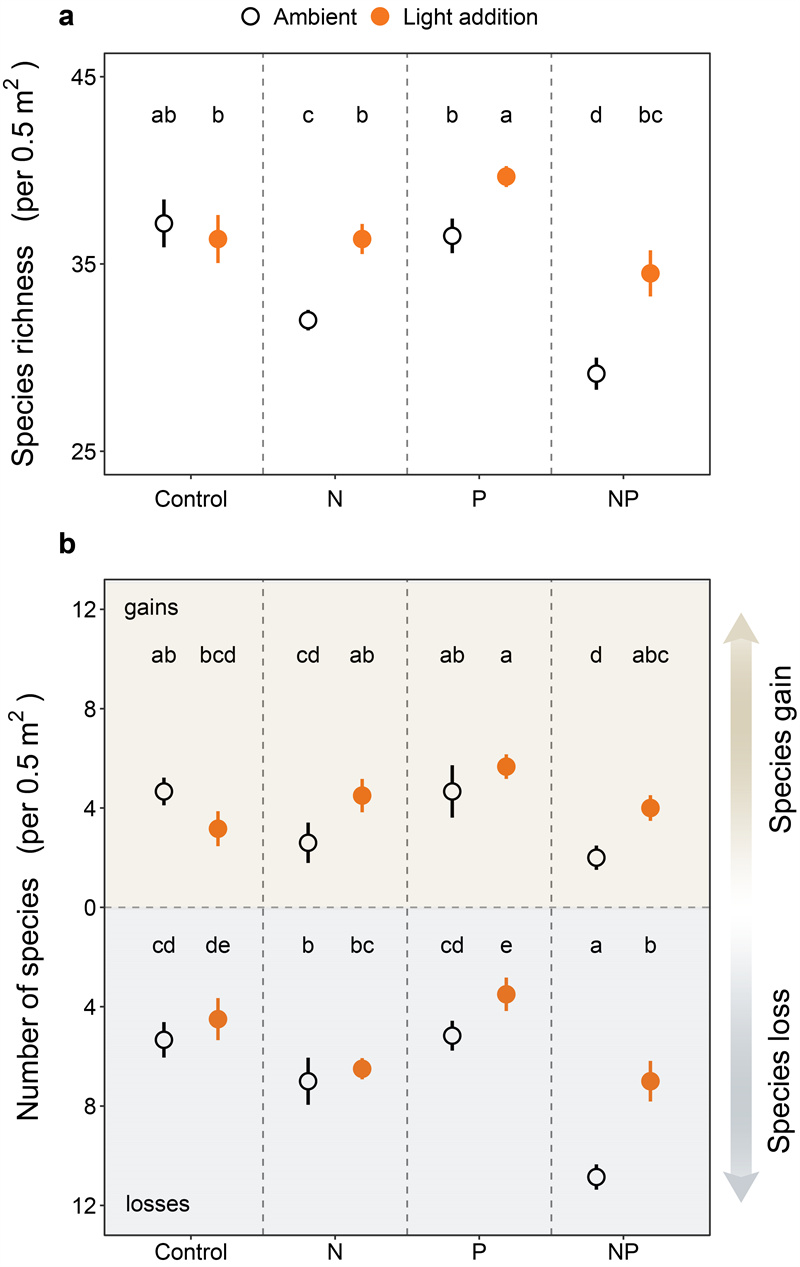

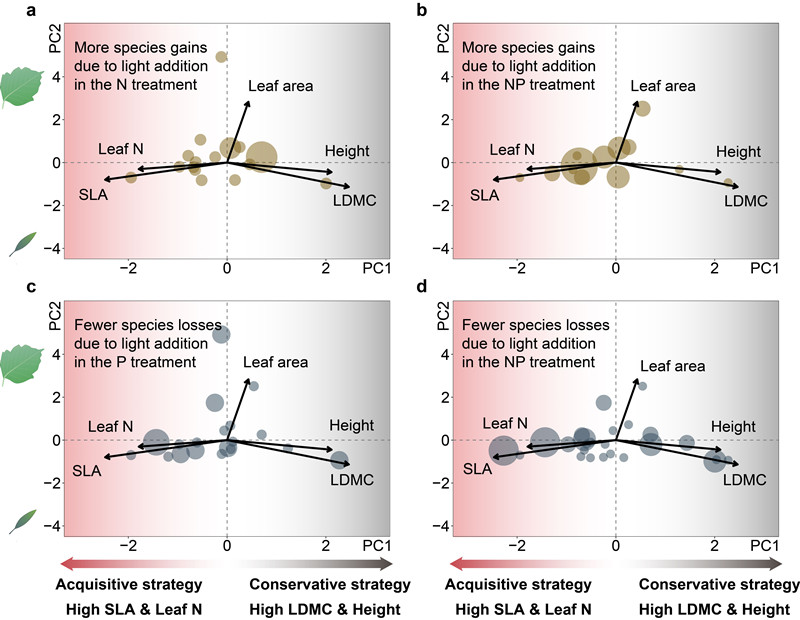

该研究基于2021–2023年在青藏高原东北部高寒草甸开展的野外控制实验,首次在自然草地生态系统中同步操控氮、磷和光照三种关键资源,系统检验了富营养化条件下光照限制对植物群落多样性变化的影响机制。结果显示:在所有营养添加情景中,补充光照均能恢复丧失的植物多样性。更具意义的是,不同养分条件下的恢复机制存在差异:在氮添加环境中,补光主要促进新物种定植;在磷添加环境中,补光主要减少物种流失;而在氮磷共同添加环境中,补光则同时促进定植并减少物种流失。

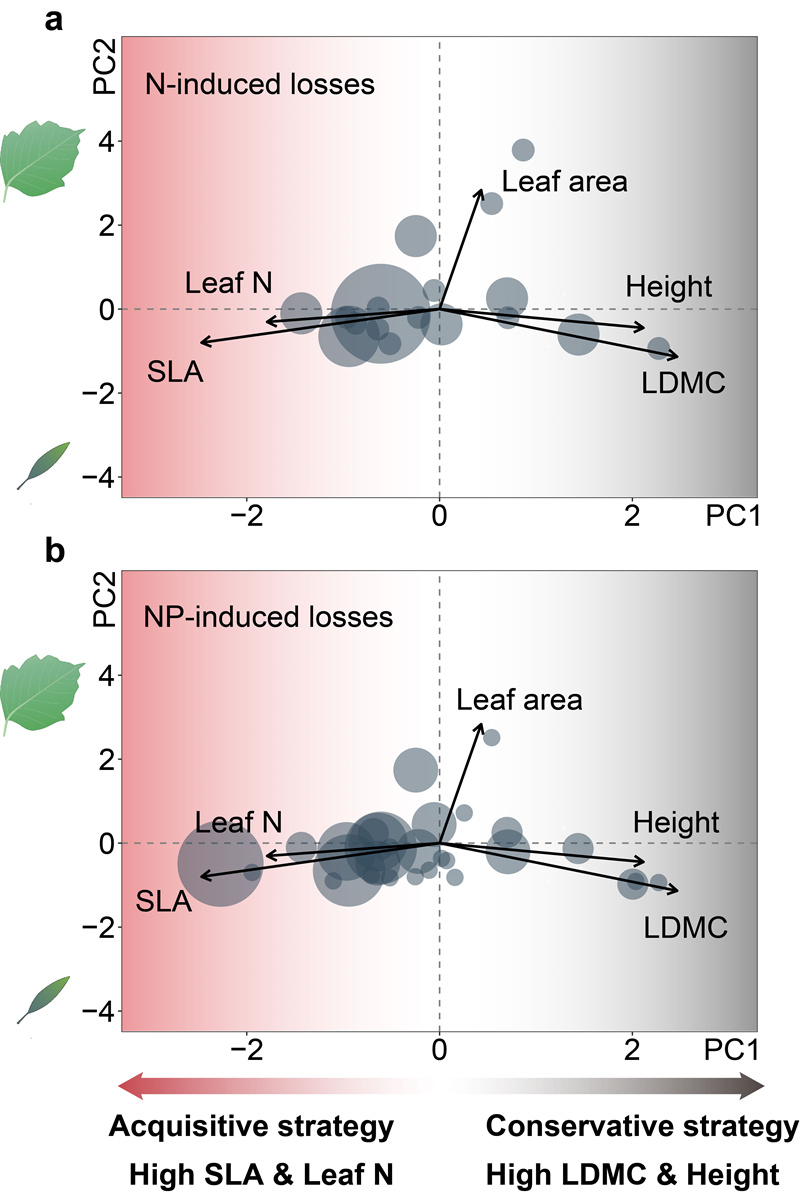

与以往认为保守型物种更易消失的观点不同,该研究发现在以禾草为主的群落中,反而是资源获取型植物面临更强的生存压力。植物功能性状分析显示,这些响应主要由资源获取型物种所驱动,即那些叶片较薄、比叶面积较大的植物,表明性状介导的光竞争是富营养化引起多样性下降的关键生态过程。

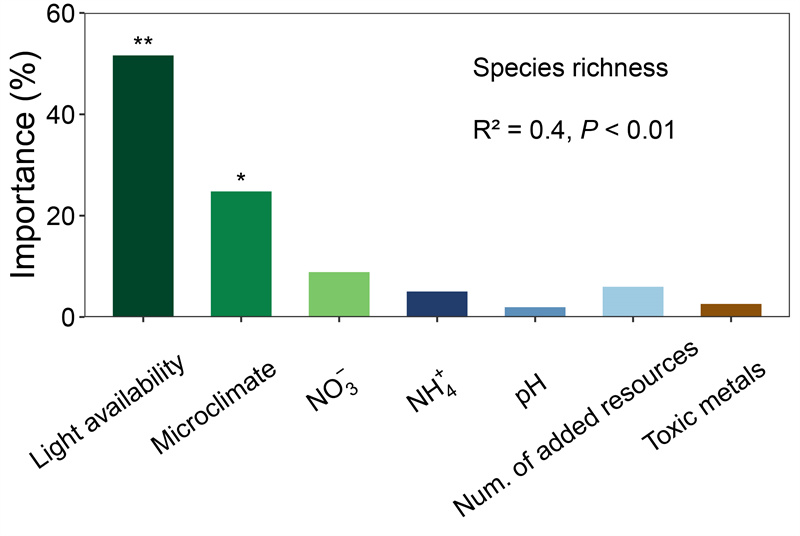

相比之下,关于土壤酸化、有毒金属离子积累及生态位维度降低等假说均未得到支持。本研究揭示,光竞争是富营养化导致植物多样性丧失的重要机制。

该研究为“光限制假说”提供了直接的野外实验证据,突出光资源在维持富营养化生态系统多样性中的核心作用。研究不仅揭示了生态系统复杂的运行机制,也为保护珍贵的生物多样性提供了新思路:通过适度放牧或定期刈割以改善群落光照条件,可有效维持植物群落的多样性与持续性。

该研究由兰州大学/北京大学贺金生教授与佐治亚理工学院蒋林教授联合完成,论文第一作者为兰州大学草地农业科技学院博士生谭天元。研究成果近期发表于《Global Change Biology》,并得到了国家自然科学基金重点项目、重大项目及兰州大学等的支持。

论文信息:Tan, T., Xia, H., He, C., Wei, Y., Liu, X., Zhang, Z., He, J.-S., & Jiang, L. (2025). Trait-mediated competition for light underpins plant diversity loss under eutrophication.Global Change Biology. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.70521

图1. 实验设计。(a) 高寒草甸光竞争实验概貌;(b) 小区布局及补光装置实景图;(c) 处理组合示意图

图2. 各处理对物种丰富度及物种获得与损失的影响。光(L)、氮(N)和磷(P)处理对2023年物种丰富度(a)

及2020–2023 年物种获得与损失(b) 的影响

图3. 富营养化下损失物种的性状特征。基于对照地性状的主成分分析,展示氮(a) 与氮磷共添加(b) 下损失物种的性状分布;损失物种主要集中于资源获取型物种群体中

图4. 补光下物种获得及损失敏感物种的性状特征。主成分分析显示,补光促进氮(a)、氮磷(b) 添加下的物种获得,并减少磷(c)、氮磷(d) 添加下的物种损失;其物种主要集中于资源获取型物种群体中

图5. 物种丰富度的关键预测因子。随机森林模型结果表明,光可利用性是最重要的预测因子,显著高于微气候、土壤养分、pH、资源维度及土壤金属离子含量